Hello!

Welcome to The Next Wave: Francophone Africa, your weekly deep dive into the tech ecosystem across French-speaking Africa. By default, this newsletter is in French—but don’t worry, you can click the button below to switch to the English version.

Bonjour 👋,

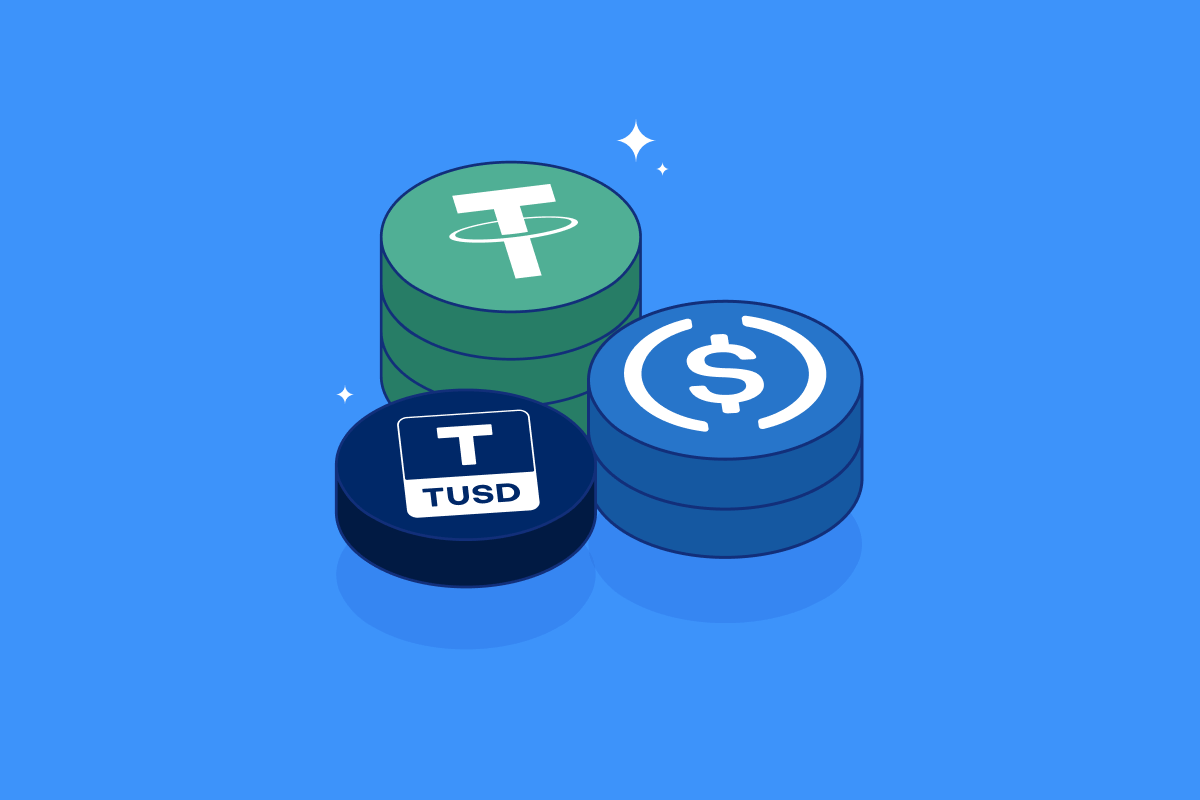

Les stablecoins ne sont plus une expérimentation réservée aux passionnés de crypto. Dans toute l’Afrique francophone, de Dakar à Douala, d’Abidjan à Kinshasa, les stablecoins apportent discrètement une réponse à des problèmes concrets : frictions transfrontalières, pénurie de devises (principalement le dollar américain), lenteur des systèmes de paiement pour les entreprises et besoin d’une monnaie programmable et native d’Internet. Mais il ne s’agit pas simplement d’une histoire où la cryptomonnaie l’emporte. La situation est complexe : l’adoption partielle, les infrastructures inégales, la prudence réglementaire et les réponses concurrentes du secteur public (MBDC, propositions de CFA numérique) déterminent la rapidité et l’ampleur avec lesquelles les stablecoins peuvent se développer.

Plongeons-nous dans une analyse approfondie, longue, documentée et pratique, de la manière dont les stablecoins sont utilisées aujourd’hui en Afrique francophone, des facteurs qui favorisent leur développement, de ceux qui les freinent, et des fondateurs et projets qui jouent un rôle central dans cette histoire.

Stablecoins : les cas d’utilisation qui font grimper les chiffres

Les stablecoins sont un sujet qui revient fréquemment dans les discussions sur les technologies financières. Plus de 60 % des Africains ont moins de 30 ans, et cette jeunesse est le moteur de l’adoption rapide des technologies sur le continent. Ainsi, les technologies financières sont façonnées par la population jeune et les individus privilégiant le mobile à la recherche de solutions. Selon Chainalysis, les stablecoins représentent désormais environ 43 % de tout le volume des transactions crypto en Afrique subsaharienne. Faisons une pause… Presque la moitié. Les gros titres sont donc multiples, variés et parfois complexes. En voici quelques-uns :

- L’utilisation des stablecoins en Afrique francophone est en croissance, portée principalement par les besoins de transferts d’argent, l’accès aux dollars et des règlements transfrontaliers plus rapides.

- L’adoption est inégale , plus avancée là où existent des fintechs crypto-friendly, des rampes d’échange et des intégrations marchandes (l’influence des rails nigérians et kenyans stimule les flux régionaux), mais limitée là où les rampes fiat fiables et la clarté réglementaire manquent.

- Les projets et portefeuilles locaux (par ex. Ejara) jouent un rôle crucial en proposant une expérience utilisateur fluide et un support linguistique local, mais la majorité de la liquidité circule encore via les stablecoins globaux (USDT, USDC) émis par des entités centralisées.

- La tension réglementaire est réelle : les banques centrales expérimentent les MDBC/variantes de CFA numérique tout en avertissant des risques fiscaux et monétaires liés à la dollarisation via stablecoin. Cela influence la réglementation et la confiance des commerçants.

- Il existe une réelle opportunité dans la création de rampes d’accès fiables, de pools de liquidité en monnaie locale, d’intégrations de paiements marchands et de couches de conformité. À partir de là, les stablecoins peuvent réellement stimuler le commerce, les salaires et les micro-transferts.

La pertinence des stablecoins en Afrique francophone

L’Afrique francophone est confrontée à plusieurs points de douleur structurels qui rendent une alternative numérique au dollar attrayante :

- Rareté du dollar et volatilité des changes. Les entreprises et particuliers qui ont besoin de dollars pour les importations, les salaires ou l’épargne font face à des conversions coûteuses et à des délais. Les stablecoins adossés au dollar sont une couverture pragmatique et un moyen d’échange.

- Frictions transfrontalières à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) : même au sein de la zone CFA, les règlements transfrontaliers peuvent être lents et coûteux pour les PME et les travailleurs indépendants. Les stablecoins programmables permettent des règlements quasi instantanés avec des frais réduits.

- Limites du mobile money. Le mobile money est mature dans certaines parties de l’Afrique francophone, mais souvent lié aux rails fiat locaux et soumis à des plafonds de retrait ou à des problèmes d’interopérabilité. Il a bien fonctionné pour le B2C mais moins pour le B2B. Les stablecoins peuvent être intégrés dans les flux marchands là où le mobile money montre ses limites.

À cause de ces contraintes structurelles, l’adoption explose. Pour les envois de fonds et les flux de la diaspora, les stablecoins sont plus rapides et moins chers que les rails traditionnels pour les petits transferts transfrontaliers. Cela séduit freelances et micro-entreprises cherchant à travailler avec des entités étrangères.

Côté intégrateurs FinTech et plateformes d’échange, des acteurs comme OVEX et Yellow Card fournissent liquidité et KYC ( Apprenez à connaître vos clients ), jouant un rôle essentiel d’infrastructure. Les bourses locales et intégrations marchandes réduisent les frictions. Les stablecoins programmables permettent l’automatisation des salaires, les paiements fournisseurs et l’épargne programmable pour les PME avec moins de frictions que les virements bancaires.

Les obstacles à l’adoption

- Incertitude réglementaire et opposition des banques centrales. Les banques centrales s’inquiètent de la perte de seigneuriage, de l’érosion de l’assiette fiscale et du contrôle monétaire. Plusieurs banques centrales (par exemple, la BCEAO dans l’UEMOA) étudient activement les initiatives relatives au CFA numérique et aux monnaies numériques des banques centrales (CBDC). Les régulateurs se montrent prudents, voire trop prudents selon certains, à l’égard des stablecoins émis par le secteur privé. Cela fait partie de leur rôle de « parents surveillants » de l’ensemble du système. Malheureusement, outre le fait de ralentir les choses (ce qui n’est pas toujours une mauvaise chose), cela crée également des environnements politiques inégaux.

- Liquidité on/off-ramp et risque de garde. Sans liquidité fiat fiable ni dépositaires conformes, les utilisateurs subissent glissement et risque de contrepartie. La majorité des volumes passent encore par les grands émetteurs (USDT/USDC), mais les pools locaux et dépositaires réglementés restent inégaux.

- Friction KYC/AML vs inclusion. Une conformité KYC stricte augmente le coût d’intégration des utilisateurs à faible valeur. À l’inverse, une conformité laxiste effraie les régulateurs et les partenaires. Il est très difficile de trouver le juste équilibre. Les régulateurs qui ne sont pas encore tout à fait familiarisés avec les aspects techniques des stablecoins s’informent (espérons-le) tout en supervisant les utilisateurs qui, souvent, ne connaissent pas non plus ce nouvel outil.

- Réponses du secteur public (MDBC & CFA numérique). Le déploiement de monnaies numériques gouvernementales crée à la fois concurrence et opportunités d’intégration. Mais cela envoie aussi le signal que les banques centrales pourraient restreindre les stablecoins privés. En Afrique de l’Ouest francophone, le CFA numérique est un sujet particulièrement crucial.

- Confiance & sensibilisation. Beaucoup d’utilisateurs préfèrent encore le cash ou les marques de mobile money connues. Éduquer commerçants et utilisateurs à la conversion, la garde et la réconciliation des flux de stablecoins reste un défi opérationnel non trivial.

- Conformité réglementaire en premier. Investissez dans la conformité pour être partenaire des banques et gouvernements, pas leur cible. Les investisseurs examineront de près les autorisations, les relations avec les régulateurs et les actualités des banques centrales.

- Rails fiat fiables et partenariats de liquidité. Échanges locaux, partenaires bancaires (là où c’est possible) et dépositaires réglementés sont incontournables.

- UX orientée commerçants qui masque la complexité blockchain. Les utilisateurs n’ont pas besoin de “wallets”, mais de reçus, de paiements conciliés et de règlements prévisibles. Les choix de type Ejara sont essentiels.

- Anticiper la concurrence des MDBC. Concevez pour l’interopérabilité avec un éventuel CFA numérique/MDBC, ou développez des propositions de valeur (rapidité, confidentialité, programmabilité) qui complètent au lieu de concurrencer directement.

Feuille de route pratique pour les fondateurs en Afrique francophone

Si vous construisez des produits ou intégrations autour des stablecoins, priorisez :

Conclusion

Les stablecoins en Afrique francophone ne sont pas une bulle spéculative ; ils constituent une solution ciblée aux problèmes réels liés aux paiements, aux opérations de change et aux transferts de fonds. Leur adoption sera toutefois progressive et inégale. Les gagnants seront les fondateurs qui pourront (1) dialoguer de manière constructive avec les régulateurs (avant tout), (2) garantir la liquidité fiduciaire et une conservation conforme, (3) créer une expérience utilisateur simple qui masque la complexité de la blockchain, et (4) s’associer avec des commerçants et des opérateurs de télécommunications pour assurer la liquidité fiduciaire et la distribution.

Mark your calendars! Moonshot by is back in Lagos on October 15–16! Join Africa’s top founders, creatives & tech leaders for 2 days of keynotes, mixers & future-forward ideas. Early bird tickets now 20% off—don’t snooze! Get your tickets.

Revue des principaux titres

Avez-vous apprécié ? Partagez cette newsletter avec d’autres personnes.